|

英特爾(Intel)計畫在2013年推出新晶片平台,以eDP(Embedded DisplayPort)取代原有的低電壓差動訊號(LVDS)介面,而目前蘋果(Apple)超薄筆電Macbook Air已全面導入eDP面板,未來eDP cable也將成為超輕薄筆電(Ultrabook)的主流影像介面。

近來筆電與平板裝置的規格競爭已從硬碟大小、中央處理器(CPU)速度,延伸至提高螢幕解析度。品牌商除將產品所搭載的面板由高畫質(HD)(1,366×768)逐漸調高至全高畫質(1,920×1,080)水準;同時也開始導入三維(3D)顯示功能,導致傳統的影像介面與設計架構已漸不敷使用,螢幕與繪圖處理器(GPU)間需要更先進的數位介面來滿足更高速的影像訊號溝通,並支援更高解析度需求。

節能/高速/省空間 eDP全面勝出LVDS

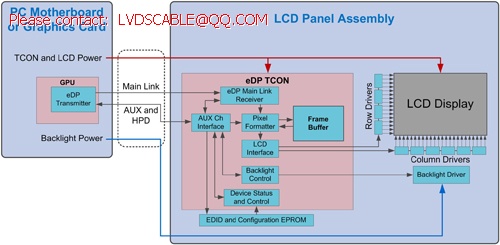

相對於傳統的LVDS介面,數位eDP介面的傳輸速率快,適合高解析度面板,同時可減少連接線數(圖1),有助於薄形設計。此外,eDP使用與DisplayPort相同的通訊協定,可共用GPU上現成的影像輸出接口,而最新一代eDP 1.3規格可更進一步降低GPU功耗,藉以大幅延長電池使用時間。

|

| 圖1 eDP與LVDS於各種螢幕解析度中所需接腳與傳輸線比較 |

eDP是特別針對嵌入式顯示系統設計的介面,可用較少接腳傳輸大量資料,提供硬體機構設計極大彈性,不只釋放出更多軸承(Hinge)的設計空間,同時也大大減低排線(Cable)的複雜度,適用於筆記型電腦、平板電腦或一體成型(All-in-One)電腦中;與外部顯示介面DisplayPort比較,在規格上可因應不同使用情境做調整。

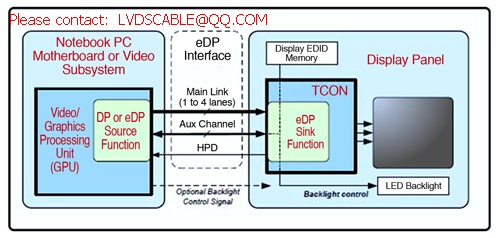

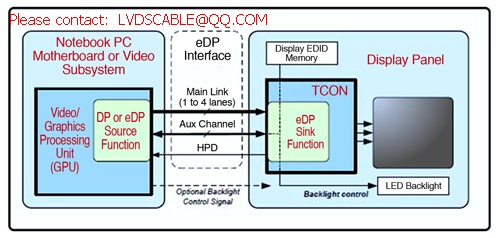

尤其eDP大幅改善LVDS的缺點,讓GPU不須為嵌入式顯示面板獨立保留影像輸出接口,資料傳輸的主要通道(Main Link Lane)數及傳輸速率,可針對後方顯示面板所需的資料傳輸量做相應調整;且eDP的附屬通道(AUX Channel)還能提供額外管道,讓GPU得以控制顯示面板不同的參數設定(圖2)。

|

| 圖2 eDP與GPU訊號溝通模式 |

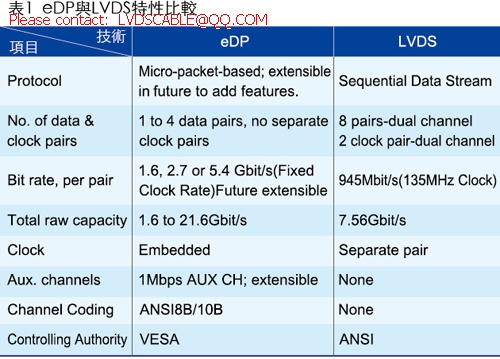

除此之外,eDP與LVDS在原理架構上也有很大的差異(表1),eDP使用微封包(Micro-packet-based)架構傳輸,相對於擁有時脈(Clock)訊號並採用串列式資料傳輸(Sequential Data Stream)的LVDS,在抗電磁干擾(EMI)的表現上大幅領先。由於eDP沒有時脈訊號,未來仍可持續提高傳輸速率來滿足更高解析度與高更新率(Refresh Rate)面板的要求,這也是為什麼LVDS面臨汰換的關鍵。

|